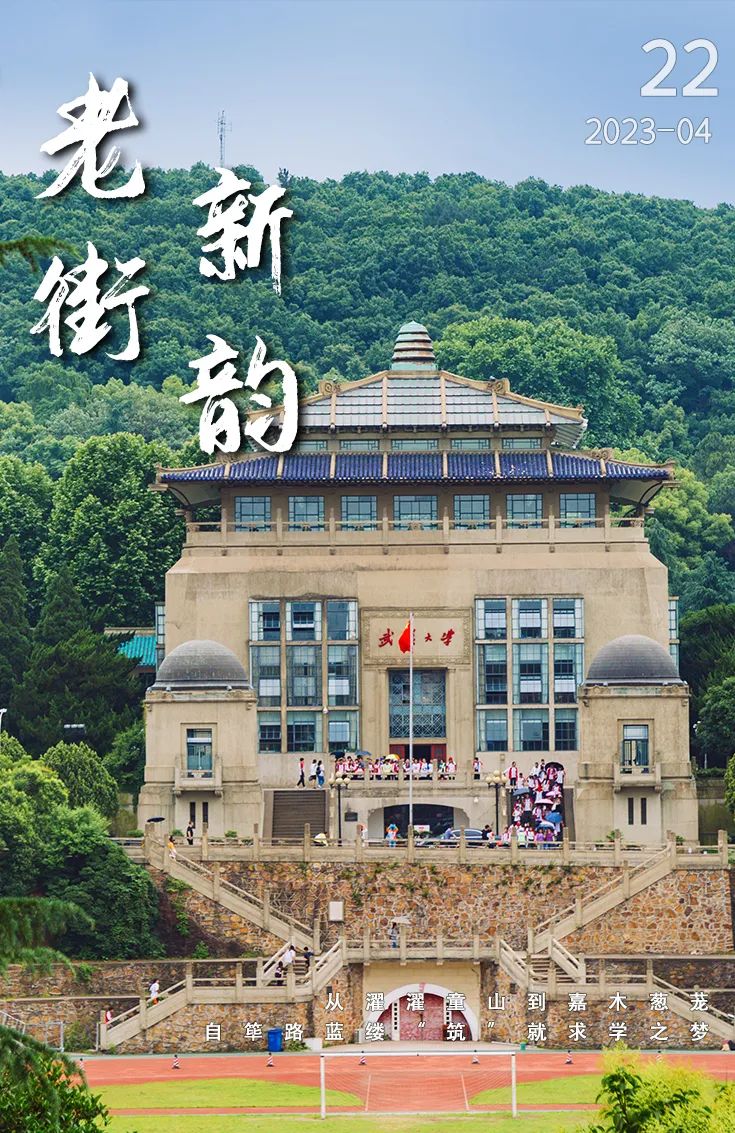

江城多山,珞珈独秀。山上有黉[hóng],武汉大学。

近代教育文化街区珞珈山片,其范围为武汉大学内珞珈山及武大樱园区域,面积65公顷,包括武汉大学老图书馆、老体育馆、老斋舍、周恩来旧居、郭沫若旧居、蒋介石旧居等众多重要文物保护单位、历史建筑及历史遗迹。

武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学。

武汉大学珞珈校园由李四光和众多科学家共同择址规划而成。1928-1929年,留美归来的闻一多受聘国立武汉大学教授兼文学院院长,将原“落驾山”(或作“逻迦山”)改名为洋溢着灵动之气的“珞珈山”,寓意筚路蓝缕、开启山林的艰难和对武汉大学美好未来的期许,为校园平添一份诗情画意。

1930年,国立武汉大学珞珈山新校舍破土动工。1932年,国立武汉大学校址由武昌东厂口迁至珞珈山。

在一代又一代“武大人”的苦心经营、不懈努力下,武汉大学校园自然景观和人文景观交相辉映,既有钟灵毓秀的学府气象,更有令人称羡的风物之美,被誉为“中国最美的大学校园”之一。

每当春季来临,武汉大学便被樱花刷屏,吸引无数人前来打卡。据武汉大学相关历史文献记载,辟校之初东湖一带“多属童山濯濯、毫无林木点缀风景。自经本校勘定为新校址后,即于春天遍植林木”。首任校长王世杰亲自带领师生从东厂口步行至珞珈山造林,半年植树50万株,寄希望“今春在该处树木,明春即能在该处树人也”。

上个世纪80年代,武汉大学就规划建设了樱园、梅园、桂园、枫园等植物专类园,充分利用植物形态特征、色彩变化,创造了季相变化显著的植物景观。

老斋舍

除了各具特色的植物群落,武汉大学里还有不少人文类景观值得一探。

校园内不仅有忠实记录武汉大学建校时期艰辛及中国近代高等教育发展进程的武汉大学早期建筑群,还有诸多“红色印记”记载着“武大人”勇于担当、自强不息的远大志向和坚强意志。

武汉大学图书馆源于1893年清末湖广总督张之洞创办的湖北自强学堂图书室,1917年正式建馆,1928年定名为国立武汉大学图书馆。1935年启用坐落在东湖之滨、狮子山顶的老图书馆大楼。

老图书馆大楼

武汉大学图书馆以其历史悠久、藏书丰富、建筑宏伟、环境幽雅而闻名于世,老馆及其周围的建筑群,被列入第五批全国重点文物保护单位。

宋卿体育馆位于狮子山西部南坡底,坐东朝西,是武汉大学早期建筑群的重要组成部分。该馆建于1935年,由黎元洪(字宋卿)之子黎绍基和黎绍业将其筹建江汉大学的基金十万大洋(中兴煤矿股票)转捐给武汉大学而建造。

宋卿体育馆

该馆为钢筋混凝土框架结构,建筑层数两层,整个体育馆融使用功能、建筑艺术和当时先进的建筑技术为一体,堪称我国20世纪30年代体育馆建筑经典佳作。

1937年,抗日战争全面爆发,国共两党实现第二次合作。1938年5月至9月,周恩来、邓颖超夫妇居住在“珞珈山十八栋”27号,即第19栋别墅。期间,周恩来组织领导“抗日活动宣传周”“七七抗战一周年纪念”等系列抗日宣传活动,先后在武汉大学做了3次演讲,给军官训练团授课,会见国民党高级将领、民主人士、文化界和新闻界的知名人士,宣传共产党的抗日主张。

周恩来故居

周恩来故居有着“国共合作抗日小客厅”之誉,此处于1983年被武汉市人民政府列为武汉市文物保护单位,2001年被国务院批准为全国重点文物保护单位。

1947年5月20日 ,全国掀起反对国民党统治的“反饥饿、反内战、反迫害”的示威游行活动。22日,武大的学生走出校门,并准备在6月2日举行更大规模的游行。6月1日凌晨,数千名军警包围珞珈山,逮捕进步教师和学生,遭到学生的强烈反抗,反动军警使用国际上禁用的达姆弹对学生进行镇压,黄鸣岗、王志德、陈如丰三位同学中弹身亡,10余位师生受伤,20余位师生被逮捕,造成震惊全国的“六一”惨案。

“六一”纪念亭

次年,学校为纪念死难烈士,在校园中心地带建立了“六一”纪念亭。亭为六角,柱为六根,蕴含六月的意思。亭内立大理石碑,纪念碑正面记述事变经过,背后书写三烈士传略,皆由当年中文系讲师李健章先生所撰。

从濯濯童山到嘉木葱茏,自筚路蓝缕“筑”就求学之梦。

秀美的自然环境和浓郁的人文底蕴构成珞珈生机盎然之大美画卷,成为无数学子心中理想的读书之所在,不枉“珞珈书乡”之美名。

来源:武汉大学官方网站

编辑:天天

责编:李岚